| Ⅲ 外部仕上 1 |

| 屋根 |

讃岐舎の屋根材は「日本瓦」か「ガルバリウム鋼板」が基本です。

■日本瓦

日本瓦と一口にいってもけっこういろいろな種類があります。一枚の大きさや役物の種類(軒瓦、棟瓦、袖瓦、熨斗瓦、鬼瓦など)、産地、表面形状・・・。讃岐舎では日本瓦を次の2種類の仕様からの選択としています。

1.淡路産 切落凌桟(しのぎざん)六四版 シノギ桟万十軒瓦

2.淡路産 切落 五六版 一文字軒瓦

本棟 (3枚熨斗・紐無棟瓦・海津鬼) ケラバ紐無袖瓦

切落瓦と面取瓦

一般的には水下側を丸く面取りした「面取瓦」が多く使われますが、讃岐舎ではその意匠性を考慮しシャープな感覚の「切落瓦」を使用しています。

六四版 シノギ桟万十軒瓦

一坪当たり64枚の瓦を使うのが六四版。一般的には56枚を使う五六版ですがあえて小ぶりな瓦を使うことで繊細な表情を作ります。また軒先に使う軒瓦は、一般的な万十瓦ではなくシノギ桟万十瓦を使います。昔ながらのイメージを少し残したアンティックな雰囲気とシャープな雰囲気を併せ持つオシャレな軒瓦です。

仕様 :

(下地共) |

日本瓦(土筋葺き)

ゴム系アスファルトルーフィング

野地構造用合板15Tx999x1999本実(全層国産唐松材)

化粧野地杉15Tx150x2000(相シャクリ) |

讃岐の帆立瓦(ほたてがわら)

「讃岐金毘羅参りの街道には家内安全を祈って屋根の鬼瓦の上に北前船を模した帆立瓦を立てる風習があり江戸期から昭和まで続いた。多くの農家や商家、武家屋敷から寺院にまで流行し、昭和中頃には2千軒を超えていた。」(よんでんリフォームスタジアムより)

今でも讃岐平野の中に「帆立瓦」が残っているのをたまに見かけます。派手な鬼瓦と違ってシンプルなその形状は現代的な家屋にも良く似合います。

讃岐舎では讃岐の伝統瓦「帆立」を復活させてみたいと思っています。

■ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板とは、アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板です。そのめっき組成は、アルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%からなっており、アルミニウムの長期耐久性と亜鉛のもつガルバニックアクション(犠牲防食作用)、更に自己修復作用を合わせもつため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3〜6倍の耐久性が期待出来るすぐれた表面処理鋼板です。

讃岐舎では屋根ガルバリウム鋼板を次の仕様としています。

仕様 :

(下地共) |

ガルバリウム鋼板0.35T横葺き(素地またはカラ−)5寸勾配

アスファルトルーフィング22kg(OMの場合はタイベックルーフライナー)

野地構造用合板15Tx999x1999本実(全層国産唐松材)

化粧野地杉15Tx150x2000(相シャクリ) |

|

| 樋 |

軒樋:ガルバリウム鋼板半丸 W105 カラー <タニタスタンダード> > タニタハウジングウェアHP

竪樋:ガルバリウム鋼板60丸カラー

|

|

|

|

塩ビ製(塩化ビニール)の樋が全盛の昨今ですが、讃岐舎では板金加工による樋を使います。昔ながらの半丸形状の鋼板製です。「脱塩ビ」、ささやかながらの実践です。 |

| 軒樋 |

|

竪樋 |

|

|

| 軒裏 |

化粧野地:杉板t15(相ジャクリ)貼 (高知産)

化粧垂木:杉45x150(高知産)

<* 軒裏仕上は素地仕上の場合と自然塗料塗の場合があります。>

|

(写真は素地仕上の場合) |

|

| 外壁 |

■焼杉 (10Tx135x4000相ジャクリ タテ貼 素焼 黒 徳島産)

焼杉は香川に昔から残る伝統的な素材です。

杉板の表面を炭化させることで耐久性を向上させると共に、隣家からの延焼を遅らせる役目があります。着色仕上の焼杉も数種類ありますが、讃岐舎ではその耐久性や色落ちの少なさから実際に焼いて炭化させた「素焼」仕上を推奨しています。

「素焼」は表面に触れると黒く汚れたり風雨にさらされると表面が少しずつ剥がれ落ちたりしますが、耐久性は高くまたその朽ちていく風合いが何ともいえず良い雰囲気を醸し出します。

自然素材ならではの経年変化が楽しめます。

<*法22条地域など場所によっては使用できない所があります。>

仕様 :

(下地共) |

焼杉10T x 150 x 3970タテ貼(素焼 黒)

ヨコ胴縁(20x36)@360

タテバラ板(11Tx90)@500(通気層)

透湿性防水シート(タイベック)

耐力面材 Moiss TM 9.5T |

下地胴縁の間隔や釘の種類・材質・長さなどにも拘っています。(左写真参照) |

|

|

| 焼杉(素焼)の表情 |

|

外壁全面に焼杉(素焼)を使用した讃岐舎

|

■ガルバリウム鋼板 (0.35T小波板タテ貼 素地またはカラー)

屋根の項にあるようにガルバリウム鋼板は耐久性の高い素材です。外壁は繊細な表情を持つ小波板を0.35Tの板金で特別に加工して製作したものを使用しています(通常の小波板は0.27T)。製作のためジョイント部が最小限に抑えられます。またステンレスのビスを谷留めとし柔らかな表情を作り出します。

仕様 :

(下地共) |

ガルバリウム鋼板0.35T小波板タテ貼(素地又はカラー)

耐水プラスターボード12.5T

ヨコ胴縁(20x36)@455

タテバラ板(11Tx90)@500(通気層)

透湿性防水シート(タイベック)

耐力面材 Moiss TM 9.5T |

(* ガルバリウム鋼板の小波板は一般的には0.27T(W600 x H1800〜3000)の既製品が使われることが多いのですが、讃岐舎では0.35Tの厚さのものを工場成形し、長さ方向を一枚でジョイントなしとしています。また通常、ビスは山止めとすることが多いのですが、ステンレスビス(径4.8mmx長さ38mm)を谷止めとすることでスッキリとした柔らかい表情を生み出します。裏側にはシリコンパッキンを挟み込み2重の防水対策を施しています。目に見えない細かい所ですが、ちょっとした気配りが建物の性能や耐久性には大切です。) |

■防火サイディング(14Tx1000x3030 無地 タテ貼)+AE吹付(アクリルエナメル塗料)

讃岐舎で使用するサイディングは窯業系サイディングといってセメント質と繊維質を主な原料にして、板状に形成したものです。

サイディングには様々な種類があり、最近ではレンガや石、タイルなどの模様を施したものが数多く出回っています。しかし、何かの材料に似せて作ったものというのはあくまで「偽物」の範疇を出ません。讃岐舎では素材を素直に表現することを良しとしていますので、サイディングはサイディングらしく表現したいと考えています。また塗装仕上げですので、好きな色で仕上げることができます。

仕様 :

(下地共) |

AE(アクリルエナメル塗料)吹付

防火サイディング(14Tx1000x3030)無地タテ貼

ヨコ胴縁(20x45)@455

タテバラ板(11Tx90)@500(通気層)

透湿性防水シート(タイベック)

耐力面材 Moiss TM 9.5T |

|

|

|

|

|

| 1Fサイディング 2Fガルバを使用した讃岐舎 |

|

ガルバの表情 |

|

サイディングの表情 |

■土佐漆喰[とさじっくい] (田中石灰工業「本造り純ねり」)

土佐漆喰は土佐伝統の塩焼灰と発酵藁スサで製造した水ごね漆喰です。高知県内では、古くから農家、商家の土蔵、木造家屋の外壁、土練塀の上塗りなど、そのほとんどを土佐漆喰で施工しています。漆喰外壁の耐久性、防火性は長年にわたる充分な実績があり、白壁のもつ格別な風合いが実証されています。

昭和59年に落成した伊豆の長八美術館の外壁に、土佐漆喰磨き仕上げが施され、その評価は全国に認められました。

仕様 :

(下地共) |

土佐漆喰上塗 7T コテ押え

土佐漆喰(砂漆喰)中塗 10T

サンドモルタル下塗

ヘリンボーンラス貼

ヨコバラ板 11Tx90x2000 @120

タテバラ板 11Tx90x2000 @500(通気層)

透湿性防水シート(タイベック)

耐力面材 Moiss TM 9.5T |

「本造り 純ねり」製品 |

讃岐舎では仕上の漆喰はもちろんですが、下地にも充分な配慮をしています。漆喰仕上でありながら通気工法とすることで断熱性能の向上、建物の耐久性(特に下地木材の耐久性)を向上させます。また、下地に使用するラス(金網)は漆喰をしっかりと固定する重要な役割を持っています。讃岐舎ではヘリンボーンラスを使用し、接着性や割れにくさをより向上させています。目に見えない部分の讃岐舎のこだわりです。

|

|

|

| 一般的なメタルラス |

|

ヘリンボーンラス |

|

| 外構雨水排水 |

■土管 (地中排水管も地産地消です。)

讃岐舎では外回りの雨水排水管に土管(陶管)を使用しています。通常一般的に使用される塩ビ管(塩化ビニール)と異なり、土を原料にした自然素材なので環境負荷が小さく地球にも人にも優しい素材です。

原料の土は、地元綾川町・丸亀市・三豊市山本町の三箇所のものを混ぜ合わせて使用しています。製造は高松市牟礼町にある土管屋さん。 |

|

|

|

|

|

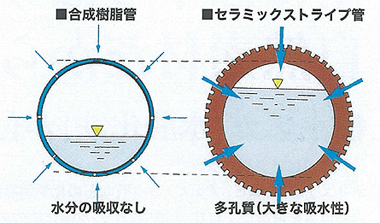

| 土管の耐久性と吸水能力をさらに向上。独自のセラミックストライプ管。 |

|

排水能力は合成樹脂管(塩ビ管等)の2倍以上!

讃岐舎で使用するセラミックストライプ管は水案内溝により、表面積が大幅に増加。多孔性構造と合わせ、外表面に付着した地中水をスムーズに管内に導入します。

|

|

耐圧1,000kg/m!半永久的に使用可能。

セラミックストライプ管は、機能的耐用年数約50年。合成樹脂管の6倍以上の耐久性を誇ります。丁寧な施工と維持管理で、半永久的な施設となることが多くの実績で証明されています。 |

|

土中で呼吸する、多孔性構造。

人間の皮膚と同じ30〜50ミクロン単位の多孔性物質で形成されているセラミックストライプ管。この小さな孔が水や空気を通し、「呼吸する」ことで、土を生き返らせるのです。 |

|

| 土管・陶管・セラミックストライプ管について |

|

土管とは、粘土又は踔器粘土系の原料を配合して成型し、乾燥して窯によって焼成したもので、焼き締めの温度と粘度材料の種類によって陶管と素焼き土管を区別して呼んでいます。

陶管とは、1000℃以上の高温で焼成しており、品質が硬く、金属音の発生するほど焼き締められているものを言います。通常吸水率は10%以下で圧縮強度はJIS1201に定められ釉は石灰灰、マンガン釉等を施していて、主に下水道管として使用され管厚、圧縮強度によって並陶管と厚陶管に区分される。一部無釉のものもあります。

素焼き土管とは、通常600℃〜800℃程度の低温で焼成され、焼き締めも悪く粗面多孔質で吸水率が大きいが、圧縮強度は低い。一般に素焼き土管とか単に土管と呼ばれているのはこのタイプのものであり、無釉です。

讃岐舎に使用する「セラミックストライプ管」は1000℃以上の高温で焼成した陶管なので強度が高く割れにくいと同時に、リブ付のため通常のものに比べ3〜4割増しの排水機能を備えています。 |

|